発達障害のある子の学習サポート 家庭での工夫とは

同じ診断名でも、同じやり方が通じるとは限りません。

発達障害のある子の勉強を支えるには、「その子に合った方法」を見つけることが大切。

この記事では、家庭で取り入れやすい学習環境づくりや、実体験から得たコツをわかりやすくご紹介します。

子どもの「できた!」を一緒に増やしていきましょう。

発達障害のある子どもに、なぜ個別の学び方が必要?

ADHD、ASD、LDなど、発達障害にはさまざまなタイプがあります。

同じ診断名でも、子どもによって特性はまったく異なります。

大切なのは、「診断名」よりも「この子はどんな子なのか」を丁寧に知ること。

我が家でも、同じ診断名をもつ兄弟にまったく異なる対応が必要でした。

長男のときに試して効果があった方法を、次男にもそのまま使おうとした結果、大失敗。

「この子に合う方法」を柔軟に探すことの大切さを実感しました。

家庭でできる学習環境づくり

集中しやすい空間とは?

机の上はすっきり片づけ、気が散る物は視界から外しましょう。

音に敏感な子には静かな場所やイヤーマフ、光が苦手な子には照明調整など、特性に応じた配慮が大切です。

ルーティンの力を借りよう

毎日同じ時間、同じ場所で学習することで、「今は勉強の時間」と切り替えやすくなります。

我が家でも、夕方の決まった時間に机へ向かう習慣を作ることで、勉強へのハードルが下がりました。

無理なく続ける学習の工夫

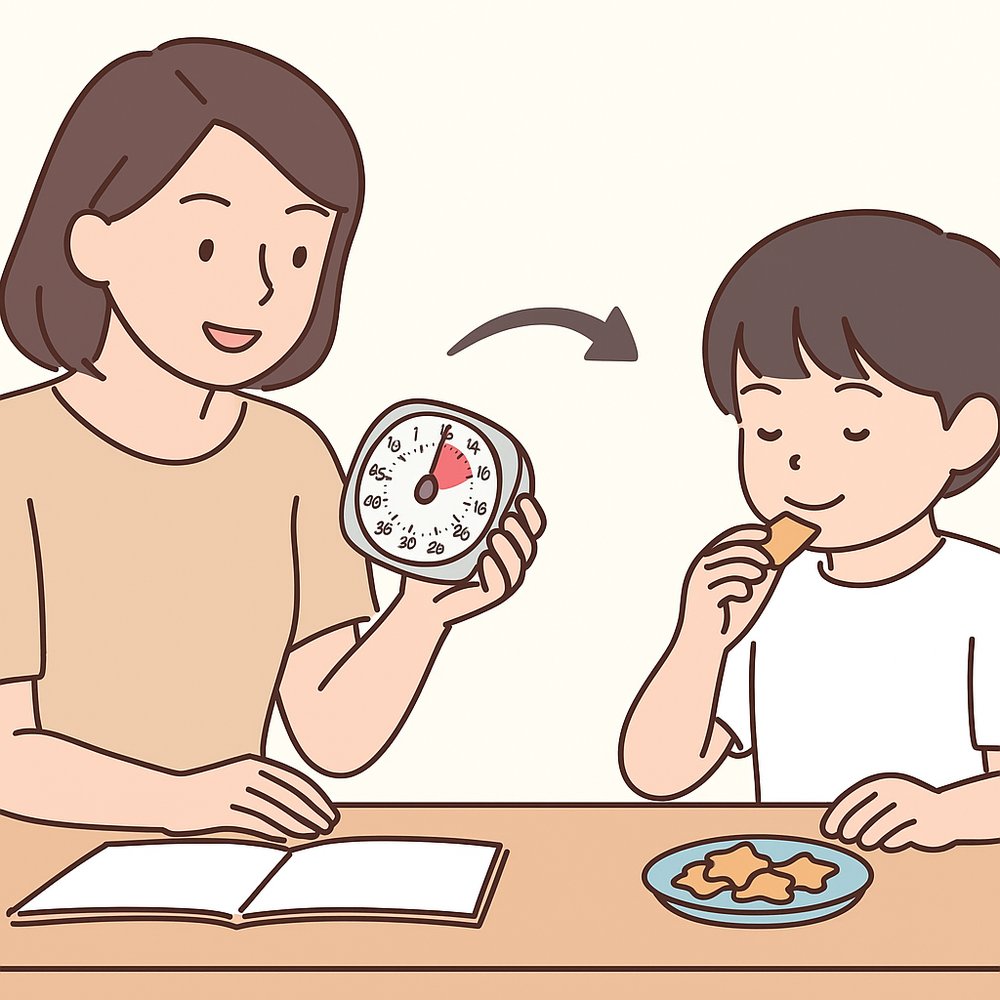

学習時間は「短く・分けて」

集中力が続きにくい子には、15~30分程度の短い時間に区切って取り組むのが効果的です。

一区切りごとに休憩を入れると、リフレッシュして次の課題に取り組めます。

我が家では、おやつを小分けに用意し「勉強→おやつ→勉強」とリズムを作っています。

視覚的サポートがカギ

図・色分け・イラスト・タブレットなど、視覚的に情報を整理すると理解が進みやすくなります。

特に「視覚優位」の子には、カラーペンやマーカーでポイントを強調する工夫が効果的です。

手を動かして学ぶ体験型学習

体験や操作活動を通じた学習は、記憶に残りやすく、理解も深まります。

例えば算数ではブロックやおはじきを使い、社会科では地図や模型を活用するなど、五感を活かしましょう。

「できた!」を見つけて育てる力

発達障害のある子はできないことを指摘されることが多く、自信を失いやすい傾向があります。

でも、ほんの少し視点を変えれば「できた!」はたくさん見つかります。

例:

- 授業中に立ち歩いてしまった →「最初の10分間はちゃんと座っていたね」

- 漢字を間違えた →「この部分の形はとてもきれいに書けてるね」

ポイントは、「具体的に・すぐに・笑顔で」ほめること。

過程や努力も認めてあげることで、自己肯定感が育ちます。

焦らない、比べない、自分を責めない

周囲の子と比べて落ち込んでしまう保護者の方も少なくありません。

でも、成長のペースは本当に人それぞれ。焦りや不安は子どもにも伝わります。

私自身、「完璧にやらなきゃ」と思い詰めていた時期もありました。

今は「70点主義」でOKと考えるようにしています。

息抜きや情報交換の時間も大切にして、保護者自身も疲れすぎないようにしましょう。

家庭と学校で連携しよう

学習支援は家庭だけで完結するものではありません。

学校との情報共有を通じて、より効果的なサポートが可能になります。

定期的に担任や支援担当と話し合い、学校での様子や家庭での工夫をすり合わせましょう。

特別支援教育、通級指導教室、放課後等デイサービスなども上手に活用してください。

おわりに:子どもと一緒に、ゆっくり進もう

学びのスタイルは、子どもによって本当にさまざまです。

結果よりも、その子なりの「できた!」を一緒に喜ぶことが一番のサポートになります。

焦らず、比べず、その子のペースを大切に。

保護者も「一緒に成長する仲間」として、ゆるやかに歩んでいきましょう。

コメント